神社のあれこれ 豆知識

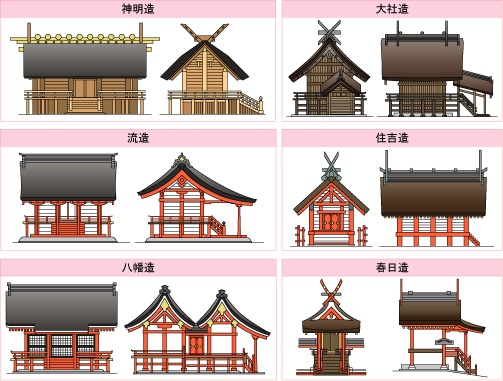

社殿建築の種類の豆知識

社殿建築の原形となったのは、古代建築のなかでも倉(穀倉)と宮殿でした。

倉を原形とする代表的な社殿が伊勢神宮の正殿で、この形式を神明造といいます。 一方、宮殿を原形とする代表例は出雲大社本殿で、この形式は大社造といいます。 具体的にいうと、切妻造(本を半開きにしたようなヘの字形の屋根をもつ建物)で 平入り(棟と平行な壁に入り口をもつこと)となるのが神明造で、切妻造で 妻入り(棟と垂直な壁に入り口をもつこと)となるのが大社造です。 千木(屋根の上にV字形に突き出した板)、鰹木(棟の上に並べられた丸太状の飾り)をもち、 白木造りとされるところは共通です。 社殿建築の代表的な様式として、住吉造(大阪府・住吉大社)、流造(京都府・賀茂神社)、 春日造(奈良県・春日大社)、八幡造(大分県・宇佐神宮)などがあります。  閉じる |